7環境関連の取り組みと評価

三重大学演習林の取り組み

- 9 産業と技術革新の基盤をつくろう

- 11 住み続けられるまちづくりを

- 12 つくる責任つかう責任

- 15 陸の豊かさも守ろう

<生物資源学研究科紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター附帯施設演習林>

渕上 佑樹(准教授)

1.三重大学演習林の植生と生物多様性

三重大学演習林は、三重県のほぼ中央を貫流して伊勢湾に注ぐ一級河川 雲出川の源流を構成する森林です。総面積457haの演習林内では、紀伊半島三重県中部の森林植生が保護・保全されており、天然生林と人工林の割合はおよそ6:4(全国の割合と同程度)です。天然生林の大部分がモミ、ツガなどの針葉樹とケヤキ、トチノキ、ミズナラ、ヒメシャラ、ミズメ、ブナ、カエデなどの落葉広葉樹による針広混交林であり、紀伊半島北部の代表的な森林植生となっています。特に、太平洋型のブナとモミ・ツガで構成される天然生林は学術的に貴重であり、生物多様性を保持した重要な森林として保護対象とされています(写真1)。人工林の大部分はスギまたはヒノキの一斉林注1)で、部分的にアカマツ、カラマツ、クヌギの植栽が試みられています。また、一部には1810年植栽の樹齢200年を越えるスギの林分注2)もあります(写真2)。このような環境で多くの動物が生息しており、クマタカ、コノハズク、ヤマネ、ニホンカモシカなどの希少な動物の確認が記録されています。

このように、多様な樹種によって構成され、豊かな生態系を育み、雲出川源流域の森林として多面的機能を発揮している演習林を保護・保全しながら地域社会や地球環境に貢献するために、近年取り組んでいる事例を紹介します。

写真1 モミ・ツガの天然生林

写真2 1810年植栽のスギ人工林

注1)皆伐跡地に一斉に植林して造った、単一の樹種の森林。単層林

注2)樹木の種類・樹齢・生育状態などがほぼ一様で、隣接する森林とは明らかに区別がつく、ひとまとまりの森林

2.社会に開かれた演習林利用

2023年度は新型コロナウイルスによる活動の制限が緩和されたことにより、学外からの参加者を受け入れたイベントが数多く開催されました。

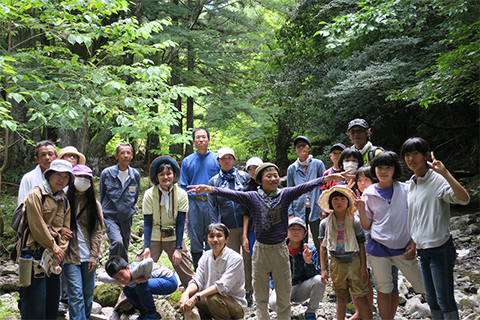

フィールドサイエンスセンターが主催する公開講座「源流の森を歩こう!」では、三重県内の小学生とその保護者が演習林を訪れ、自然に触れながら森林の持つ多様な機能が私たちの生活に与える影響について学びました(写真3)。また、海外からは生物資源学部と協定を結んでいるインドネシアのムラワルマン大学森林学部の学生が、国際交流プログラムの一環で演習林を訪問し、日本の天然林とインドネシアの天然林の違い、日本の林業の集約的な施業方法と直面している課題などについて学びました(写真4)。

多様な植生や異なる構成の林分を持つ三重大学演習林では、日本の森林・林業の持つ特徴や直面している課題を実際に見て感じることができます。学内での教育・研究利用に加え、より多くの外部の方にも演習林に来てもらい、森林・林業への理解を深めることのお役に立ちたいと思います。

写真3 公開講座「源流の森を歩こう!」の集合写真

(R5.8.1)

写真4 インドネシア

ムラワルマン大学森林学部との国際交流プログラム

(R5.7.3)

3.キャンパス木質化の推進

国産材や県産材のような地域材の利用は、国内林業の活性化と持続可能な林業経営の促進、海外森林の保全、社会全体のカーボンニュートラルへの貢献など、多くの点からこれから先の持続可能な社会づくりのために必要なこととして、推進されています。

三重大学生物資源学部では令和5年に建物2階の一部の区画を「森のエリア」とし、森林科学への学びを深めるような内装への改装と、展示の設置が行われました。この中で、壁面の一部とカウンターが地域材によって木質化されました(写真5、6)。壁材は県外から調達したものですが、国産のスギが使われています。カウンターには演習林の樹齢200年を超えるスギ(写真2)が使われました。このスギの林分は貴重なため本来保全されていますが、近年大型化する気象災害によって枯損することが増えています。今回、そういった枯損木を有効利用し、カウンターが森のエリアに設置されました。

スギの優しい香りとともに、地域材を利用することの意義も利用者に伝わることを期待しています。

写真5 カウンターを丸太から加工する様子

写真6 生物資源学部「森のエリア」の木質化

(R5.8.5)