3環境・SDGsコミュニケーション

Eco Green Campus学生委員会

- 2 飢餓をゼロ

- 4 質の高い教育をみんなに

- 11 住み続けられるまちづくりを

- 12 つくる責任つかう責任

- 14 海の豊かさを守ろう

- 15 陸の豊かさも守ろう

- 17 パートナーシップで目標を達成しよう

概要

Eco Green Campus学生委員会(旧:環境ISO学生委員会)は、平成18年2月21日に「MIEキャンパス宣言」を掲げ、学生の環境マインド向上を活動理念として発足しました。学内・学外での活動を行っており、3R班と地域連携部、緑化班に大別されます。

「環境先進大学・環境の文化が根付く大学」を目指して学生目線の活動を行っています。

3R班

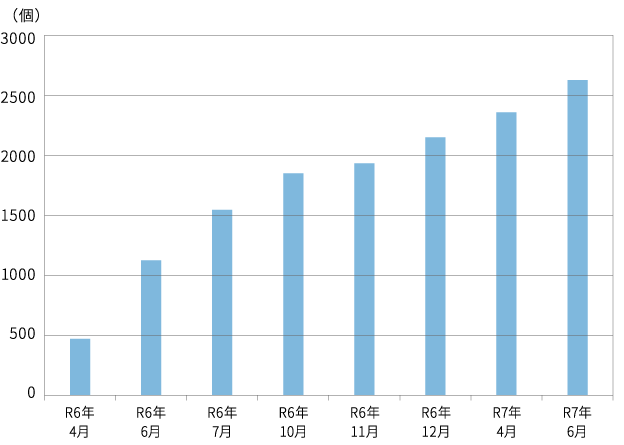

<リ・リパック回収>

リ・リパック容器の表面に薄いフィルムを圧着し、リサイクルを容易にしたもの。

使用後に表面フィルムを剥離することにより、洗浄をせずにそのまま回収・リサイクルができ、ごみの量が通常の1/20程度となる。は、表面のフィルムを剥がすことで容器を再利用できるお弁当の容器のことで、三重大学生活協同組合で販売されています。当委員会では、三重大学生協学生委員会と協力して、月に1回を目安に学内各所のリ・リパック回収BOXよりリ・リパックを回収し、三重大学生活協同組合にお渡ししています。ただし、リ・リパックは回収率が40%以下になると環境への負荷の方が大きくなってしまいます。リ・リパックの回収率を上げるため、ポスターの掲示を行っています。令和6年4月から令和7年6月にかけて、当委員会では2,598個のリ・リパックを回収しました。

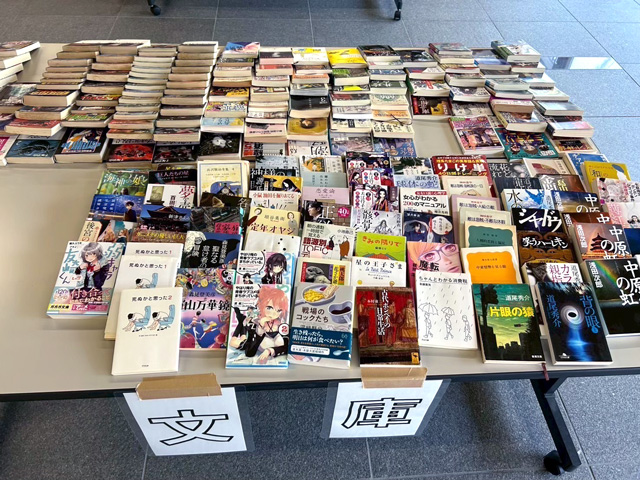

<古本回収・譲渡>

不要になった古本を、学内に3か所ある古本回収BOXにて回収し、無償で三重大学生や教職員に譲渡する古本市を開催しています。回収した本は分類コードに従って分類し、状態が悪いものは古紙として処分・再生利用しています。小説や漫画、各学部・学科の専門書など、さまざまな本が手に入ります。

令和7年6月に行った第18回古本市では、933冊を用意し、443冊を譲渡しました。譲渡率は47.5%となり、譲渡率6割には及びませんでしたが、前年度よりも多くの冊数を譲渡しました。

<インク・トナーカートリッジ仕分け作業>

エコステーションクラブハウスの近くに設けられた建物。エコステーションでは古紙やインクカートリッジ、ペットボトルキャップを回収している。でインクカートリッジ・トナーカートリッジ回収を行っており、当委員会は「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」に参加しています。

令和6年4月から令和7年6月にかけて、2回の仕分け作業を行いました。

<エコキャップ回収・譲渡>

ペットボトルのエコキャップ

ペットボトルのキャップのこと。

Eco Green Campus学生委員会では、その売却利益をもとに発展途上国の子供向けワクチンを送る支援活動を目的に回収し、市内の業者へ譲渡している。は、エコステーションで回収しており、月に1回の回収作業を行っています。エコキャップを回収することの意義は二つあります。

一つ目は、エコキャップをごみとして処理する際のCO₂の排出量を減らすことができるということです。令和6年4月から令和7年7月には計3回の譲渡を行い、エコキャップの総重量は633㎏、CO₂の削減量は1,994㎏でした。(1㎏のエコキャップを燃焼処分すると、3.150gのCO₂が発生するものとして換算)

エコキャップの主な素材である、PP(ポリプロピレン)とPE(ポリエチレン)に含まれる炭素の原子量から燃焼時に発生するCO₂量を求めています。

具体的な計算方法は以下のとおりです。

PPはC₃H₆(42)、PEはC₂H₄(28)ですので、PP、PEの質量をそれぞれ1としたとき、炭素の質量は36÷42、24÷28よりどちらも0.857となります。また、これらの焼却はC+O₂→CO₂と表され、炭素C(12)がCO₂(44)として排出されるということが分かります。つまり、炭素は44÷12=3.6667 倍の質量のCO₂になって排出されるということです。そのため、0.857(PPとPEに含まれる炭素)×(燃やした時の増分)=3.15となります。 よって、1㎏のエコキャップを燃やした場合、3.15㎏(=3,150g)のCO₂が排出されるという計算になります。(※原子量:H=1、C=12、O=16として計算)

二つ目は、困っている人々のもとにワクチンを届けることができるということです。エコキャップ860個1人分のワクチン接種をすることができます。

エコキャップ回収(R7.7.16)

エコキャップ譲渡(R7.7.25)

<古紙回収>

エコステーションで、古紙の回収を行っています。プリントやレポート用紙など、エコステーションで回収した古紙を、学内の古紙回収BOXに運ぶという活動です。古紙回収BOXに入れられた古紙はトイレットペーパーにリサイクルされ、本学に還元されています。令和6年度は計2回の回収を行いました。

段ボールは回収対象ではないので、注意喚起のポスターを掲示しています。

<リユースプラザin三重大>

リユースプラザは、卒業生から回収した不要な家具・家電(冷蔵庫や洗濯機、炊飯器、棚など)を、動作確認を行い、在学生に無償で譲渡しています。当活動は、三重大学生によるものと考えられる町屋海岸への不法投棄を防ぐために始まりました。実際に、当活動開始以後、町屋海岸への家具・家電の不法投棄は減少しています。加えて、捨てられるはずだった家具・家電を回収・譲渡することで資源の再利用につながります。

令和6年度リユースプラザの譲渡率は、家電は100%、家具は63.6%、合計72.4%でした。

地域連携部

<つ・環境フェスタ2024への出展>

令和6年11月23日(土)に津市のメッセウイングNHW(メッセウイング・みえ)で開催された「つ・環境フェスタ」に今年度も出展しました。来場者数は6,000人以上、出展団体は100社を超える県内最大級の環境イベントです。例年多くの家族連れなど市民の方で賑わっており、今回は「脱炭素、身近なことから始めよう!~子ども達の未来のために~」をテーマに開催されました。当委員会はパネルを使用した広報活動とカルタを使用して外来種を学んでもらうワークショップを行いました。

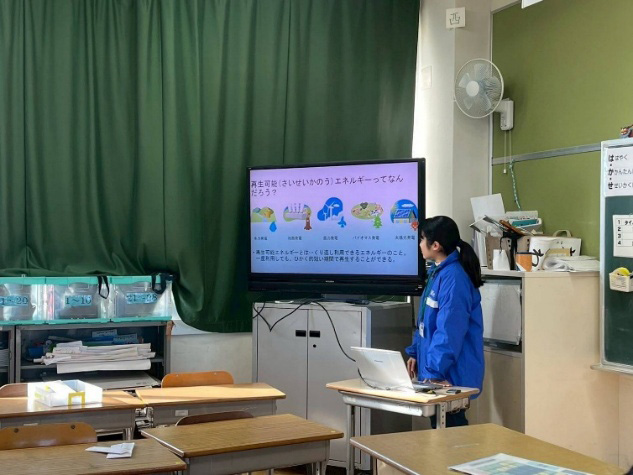

<環境学習>

環境学習は、本学近隣の津市立北立誠小学校のご協力のもと実施しており、児童の環境マインドを育成するとともに、大学生にとっても環境問題を改めて考える機会および、情報発信力の向上の場とすることを目的としています。

授業では、再生可能エネルギー太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電、地熱発電、太陽熱利用などによって発生するエネルギー。

や外来種など、身近なテーマを取り上げることで、児童が環境問題に対して「自分たちにできることは何か」を考えるきっかけとなることを目指しています。また、座学だけでなく、クイズやゲームなどを取り入れた参加型の内容にすることで、楽しみながら環境への興味をもってもらい、学習後も継続的に環境について考えていただくことを目標としています。

令和6年度には、再生可能エネルギーをテーマに授業を行い、クイズやエコすごろくなどにより、児童が主体的に取り組める授業を行いました。

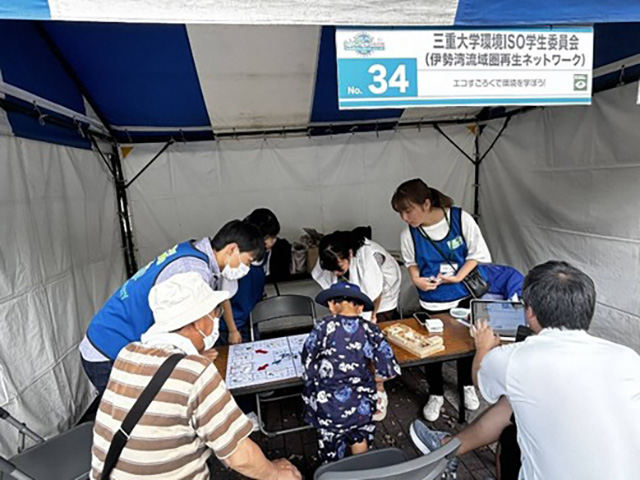

<環境デーなごや>

「環境デーなごや」実行委員会が主催する、市民・事業者・行政の協働のもと、3R推進、CO₂削減、生物多様性、フェアトレードなど、楽しみながら環境について学べる場です。

当委員会では、低年齢層を対象としたエコすごろくを出展し、クイズを交えながら楽しく環境について学べる場を提供しました。また、当日は多くの団体がブース出展しており、私たち自身も見学することで、環境への意識やモチベーションの向上につながり、日常の活動へのヒントを得ることができました。

緑化班

<グリーンカーテン>

毎年、緑化活動の一環として、環境・情報科学館前のプランターで行っている取り組みです。夏場の室温低下および景観美化を目的として行っています。令和5年度は、朝顔とキュウリでグリーンカーテンを作りました。40個あるプランターを20個ずつ利用しました。多くのキュウリの収穫に成功し、美味しく頂きました。また、朝顔の種も収穫できました。

令和6年度は、ハッショウマメのグリーンカーテンに挑戦しています。プランターを全て利用します。元肥を入れたプランター、入れていないプランターでどのように生育の差があるのか考察する予定です。ハッショウマメは初めて育成を試みる植物であるため、どの様に成長していくのかは未知数ですが、良いグリーンカーテンを作れるよう、当委員会全員で手入れをしていきます。

<落ち葉コンポスト>

学内にはさまざまな種類の木々が植えられ、緑あふれるキャンパスとしての役割を果たしています。一方、寒い季節になると落葉し、側溝に詰まり排水を妨げてしまいます。そこで、資源循環の観点から、その落ち葉を堆肥化するべく、平成19年度から活動をしています。

まず、学内の清掃・緑化活動を行っているキャンパス環境整備室から、回収した落ち葉の提供を受け、コンポスト落ち葉などの有機物を微生物の働きを活用して発酵・分解させ堆肥を作る。

と呼ばれる堆肥をつくる場所へ運びます。その後、落ち葉の山をスコップでかき混ぜ水を含ませ、中の微生物に落ち葉の分解を促す「切り返し」と呼ばれる作業を1か月に1度行います。この作業を1年ほど繰り返すと、落ち葉が細分化され堆肥が完成します。令和6年度は新たに落ち葉を集め、次年度以降に使用できる堆肥の作成を主に進めました。