3環境・SDGsコミュニケーション

自治体の生物多様性保全施策への貢献

- 14 海の豊かさを守ろう

- 15 陸の豊かさも守ろう

- 17 パートナーシップで目標を達成しよう

<教育学部>平山 大輔(教授)

三重県には県としての生物多様性地域戦略「みえ生物多様性推進プラン」(第4期)がありますが、最近では県内の各自治体でも、生物多様性の損失を食い止め反転させる「ネイチャーポジティブ」の実現に向けた取り組みが進みつつあります。

例えば、伊勢市では、2029年までの10年間を計画期間として策定した「第3期伊勢市環境基本計画」の中間見直しを令和6年度(2024年度)に行い、改定版を策定しました。その背景には、近年、カーボンニュートラル2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすると宣言。「排出を全体としてゼロ」というのは、CO₂をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味している。に向けた動きが活発になってきていることや、上記のネイチャーポジティブが生物多様性国家戦略2023-2030に明記され、県の「みえ生物多様性推進プラン」(第4期)が策定されたことなど、環境をめぐる社会情勢の変化があります。この「第3期伊勢市環境基本計画 改定版」の策定に際して、筆者は、伊勢市環境審議会の委員として携わりました。

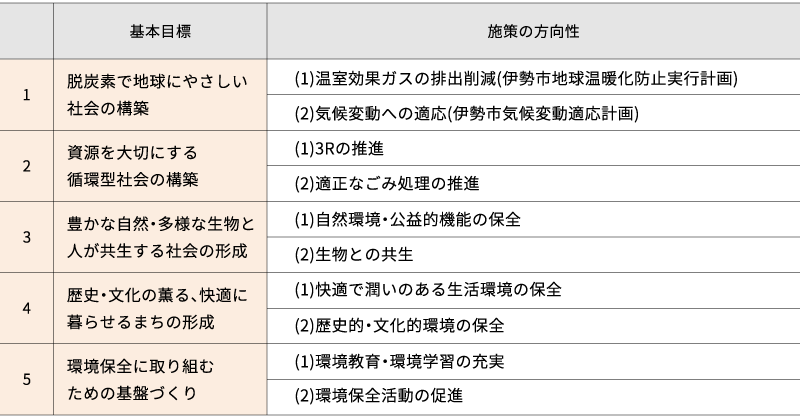

「第3期伊勢市環境基本計画 改定版」には5つの基本目標があります(表1)。このうち基本目標3が生物多様性保全に関するものであり、施策の方向性「生物との共生」のもとでの主な取り組みの一つとして、「自然共生サイトへの登録推進」が明記されたことが、改定版の特筆すべき点の一つです。

自然共生サイトへの登録推進は、環境・SDGs報告書2024でも紹介したとおり、生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)において打ち出された「30 by 30」と呼ばれる目標(2030年までに陸域と海域の30%以上を保全すること)を達成するための手段である「OECM」と大きくかかわるものです。

OECMとは、Other Effective area-based Conservation Measuresの頭文字をとったもので、既存の保護地域(国定公園など)以外で生物多様性保全に資する場所を保全する手法のことです。OECMによって「30 by 30」を達成するというのが、この取り組みの柱です。これも環境・SDGs報告書2024で触れましたが、この30%という数値には一定の科学的根拠があり、例えば、保護区域の面積を国土の30%にすると、維管束植物・脊椎動物種の相対絶滅リスクを70%減(現状より3割減)にする効果が見込めるという研究事例があります(Shiono et al. 2021)。現状、日本の保護区は陸域の20.5%、海域の13.3%をカバーしています。陸、海ともに、生物多様性保全を図る面積の一層の増加が望まれます。

日本版のOECMとして、環境省では、日本各地からの申請に基づき、生物多様性保全が図られている区域を「自然共生サイト」に認定する仕組みを設けています。その後、認定された区域のうち既存の保護区との重複を除いた区域がOECMとして国際的に登録されます。伊勢市の「第3期伊勢市環境基本計画 改定版」に明記された「自然共生サイトへの登録推進」は、まさにこの動向に沿ったものです。

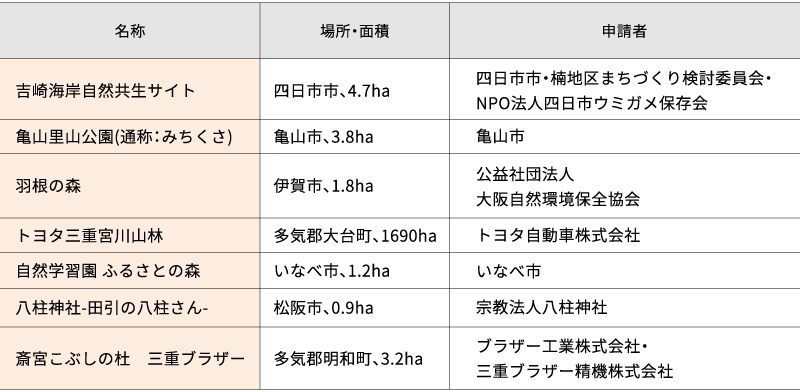

三重県では2024年度後期に新たに2件が自然共生サイトに認定され、県内の自然共生サイトは7件となりましたが、伊勢市にはまだありません。今後、「第3期伊勢市環境基本計画 改定版」の進捗により、伊勢市からも自然共生サイトに認定される場所が生まれることを期待しています。

参考文献

- Shiono, T., Kubota, Y., Kusumoto, B. (2021) Area-based conservation planning in Japan: The importance of OECMs in the post-2020 Global Biodiversity Framework. Global Ecology and Conservation 30: e01783. DOI: 10.1016/j.gecco.2021.e01783.

- 伊勢市(2025)第3期伊勢市環境基本計画改定版