5環境・SDGs教育

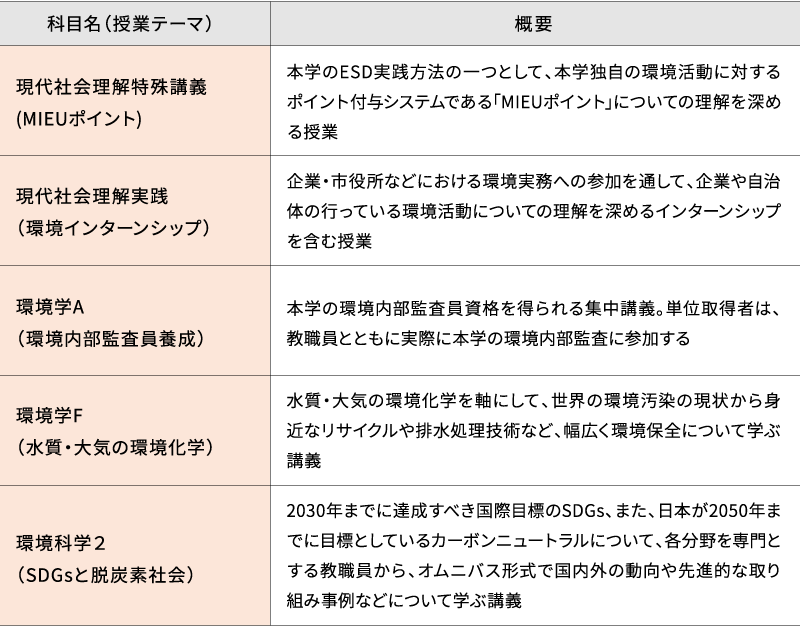

地球環境センター開講・関連科目

- 4 質の高い教育をみんなに

- 11 住み続けられるまちづくりを

2030年までの国際目標であるSDGsを達成するための推進力として、本学は、共通教育および専門教育においてESD持続可能な開発のための教育(Education for Sustainable Development)の略語。

現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組む(think globally、act locally)ことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと。そしてそれによって持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動のこと。・環境教育に関する多くの科目を開講しています。学生には、環境・経済・社会の持続的な発展のために知識を深め、人類共存の価値観を共有し、行動する担い手となることを期待しています。

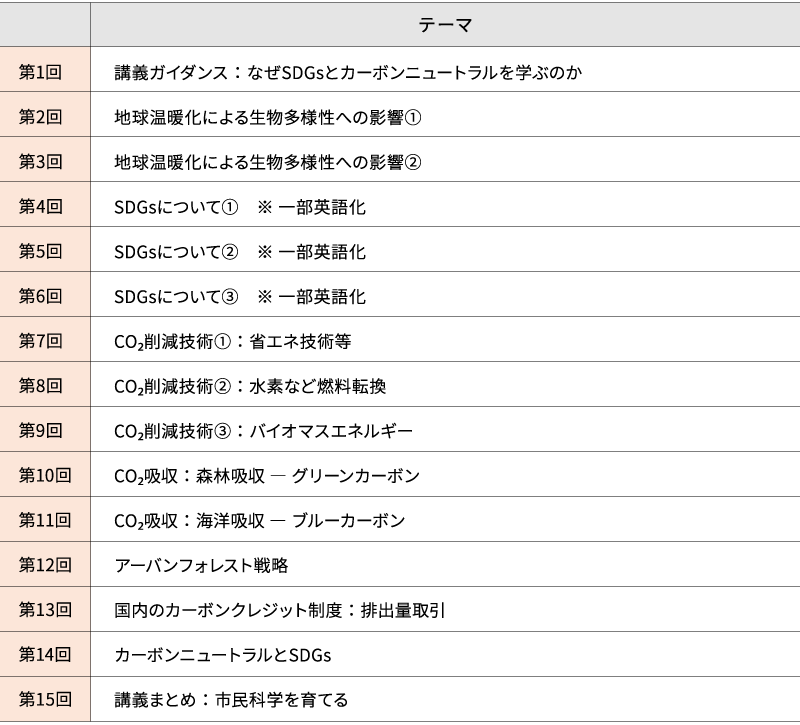

本学の地球環境センターでは、共通教育カリキュラムの中で5つのESD・環境教育関連科目を独自に開講しています(表1)。このうち、「環境科学2(SDGsと脱炭素社会)」は、令和5年度に新たに開講した科目で、令和7年度で3回目の実施となります。本学が環境・SDGs方針に掲げるSDGsの達成とカーボンニュートラル2020年10月、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすると宣言。「排出を全体としてゼロ」というのは、CO₂をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味している。社会の形成について、各分野を専門とする教職員などが、国内外の動向を踏まえ、その重要性や先進的な取り組み事例などについてオムニバス形式毎回教授や教えるテーマが変わる形式の授業。で講義するものです。令和7年度は新たな試みとして、授業の一部の英語化に取り組みました。具体的には、第4回から第6回までの「SDGsについて」をテーマとした授業において、その一部を英語で実施するものとしました(表2)。

「環境科学2(SDGsと脱炭素社会)」の各回のテーマは表2のとおりです。それぞれの分野を専門とする教員8名が担当します。

令和6年度の講義の振り返りシートの感想欄には、「考え方や根拠は違っていても、私たちに環境についてじっくり考えさせたいという先生方の思いは共通していたため、私もその思いに応えたいと感じてじっくり考えられた」、「SDGsや環境科学に取り組む方法として、こんなにもたくさんのアプローチがあるのだと知れるのは楽しく、自身の考えを広げる機会にもなりました」、「私たち自身が市民科学の目を持ち、身の回りのことについて危機意識をもち次世代に伝えていくことを大切にしていくことが必要だと思うようになりました」など、講義の内容・方法について肯定的な意見が多く得られました。一方で、「さまざまな提出課題がありましたが、私個人としては、事後課題ではなく事前課題を課す方が、より環境のことについて深く考えることができたのではないかと思います。その回では事前課題の内容をもとにして、授業ではそれを補う形で進められていたのですが、私は特に印象に残っています」、「英語を聞く機会は、もう少し増えるとより良いかなと思います」といった講義の改善につながる貴重な意見も得られました。

このような受講生の声を活かして、今後はさらに内容をより良いものにして開講できるよう努めたいと考えています。