6環境・SDGs研究

昔の「ごみ」から持続可能性を考える

- 8 働きがいも経済成長も

- 9 産業と技術革新の基盤をつくろう

- 12 つくる責任つかう責任

- 15 陸の豊かさも守ろう

<人文学部 文化学科>金田 明大(教授)

考古学はなんとも珍妙な学問で、今の社会においては「困った」と思われるような過去の人々の行為が、貴重な情報となることがあります。穴や溝にこっそりと捨てられたごみから当時の人々の暮らしや社会を明らかにする情報を得るのです。悪臭や不快な虫などで当時は近寄るのさえ躊躇しそうな状況であったろうごみ捨て場やトイレの土壌から、道具に加えて、動植物の残滓や寄生虫卵を見つけることを通じ、当時の人々の生活や健康状況も知ることができます。逆に、綺麗に掃除されたところでは、情報を得るのが困難なこともしばしば。勿論、私もごみを出すときはリサイクルを意識し、分別に気をつけていますが、こと過去のごみについては、ごちゃごちゃの方が嬉しい。なんとも矛盾していますね。

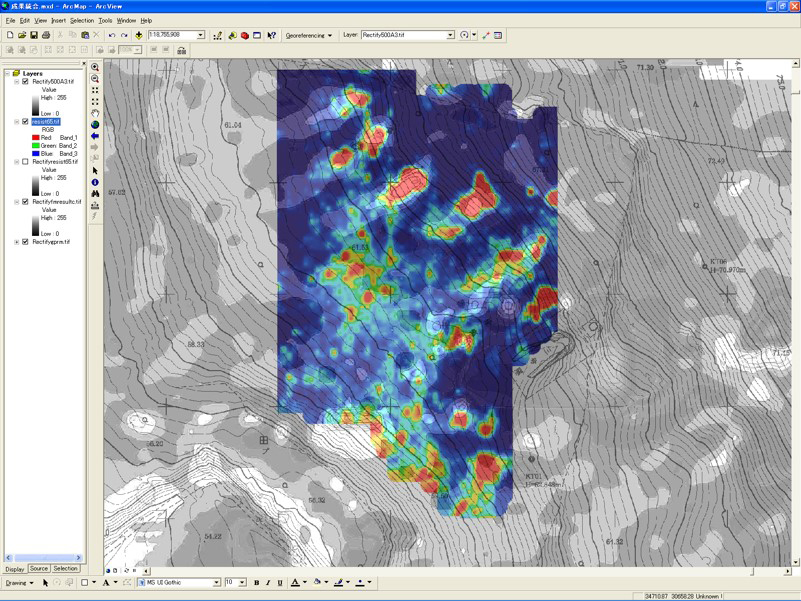

私が主な研究対象にしているやきもの-窯業製品も、生産地に残されているのは多量の不良品の山です。考古学研究者にとっては「宝の山」ですが、よく考えればこれも今でいうところの産業廃棄物だな、とふと冷静に考える時があります。それを捜し歩くため、物理探査手法を用いて窯跡の調査をすることもあります。昔の人のごみを見つけて喜ぶ、変な奴だと苦笑することもあります。

やきものは自由な造形が可能な粘土で作られますが、一度焼かれると腐朽しにくいのが特徴です。土に還ることも、再利用されることも少ないため、使用されたものも役割を終えるとごみとなり、多くが残存します。資源の循環、という点では困ったものですが、多様な階層の人々の生活の場に用いられ、多くが残されるという特性は、さまざまな地域で懸命に生きた私達の先人の歴史を考える格好の資料です。

しかし、作られたものの行先―都市や集落で実際に使われたものと、生産地に残された不良品を比較すると、必ずしも決まったルールがあったわけでもないことがわかります。少し難があっても使用されたものも、何故これが不採用だったのか?と頭をひねるような不良品も存在します。そこには、人々の画一的ではない取捨選択があったのでしょう。まあ、これでもいいか、とか、ここにはこだわりたい、という思いは私たちにもありますね。同様に、個人や集団のルールがあったのでしょう。そしてその判断は必ずしも不変ではないし、合理的でもない、というところに、私は人間の面白さを感じます。

SDGsでうたわれる「持続可能な社会」で希求されるような状況とは正反対な状況に出くわすことはよくあります。日本列島においても、大量の物資を調達して、それを蕩尽することが好ましく感じられる時代、反して、特定の優品を大事にする時代も存在します。その歴史的な繰り返しはヒトがつくりあげたモノを研究対象とする考古学で明らかにすることができます。人類が地球のあり方を変えてしまう有様に、人新世という地質時代の区分も提案されている今、これからもヒトがモノをつくることの意味を考えていきたいと思っています。

磁気探査の作業

茨城県瓦塚窯跡の探査成果

(地中レーダーおよび磁気探査)

参考文献

- 石岡市教育委員会2015 『瓦塚窯跡発掘調査報告書』石岡市発掘調査報告書