6環境・SDGs研究

三重県内の光害の把握と分析

- 7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

- 11 住み続けられるまちづくりを

<教育学部 理科教育講座>伊藤 信成(教授)

夜の日本列島を人工衛星から見ると、各都市が明るく浮かび上がり、光であふれていることが分かります。この光は主に街灯などの人工光によるもので、光害(ひかりがい)と呼ばれています。光害とは、人工的な光が本来必要としない場所や時間帯に影響を与え、その結果、さまざまなものに悪影響をおよぼす現象のことで、公害の一種です。例えば、動植物の中には光に反応する性質を持つ生物もいますので、本来暗い時間帯に明るく照らされると、その行動や成長に影響し、場合によってはその地域の生態系が壊れてしまうことにもなりかねません。人間も例外ではなく、住居内へ強く差し込む光は、居住者の安眠などに影響をおよぼすことがあります。また、街灯や防犯灯の光は夜道を照らせば目的にかないますが、人工衛星からその光が見えているということは、夜道を照らすことなく光(=エネルギー)が宇宙に逃げて行っていることを意味します。

夜空が明るいということは、単に美しい星空も見えにくくなるだけではなく、エネルギーロスにもつながる問題であり、地球に接近する小天体の発見が遅れるなど、我々の生存にも影響を与える可能性もあります。

このような光害の状況が、三重県内でどのように広がっているかの調査を行っています。図1,2は三重大学上浜キャンパス(左)と熊野市波田須(右)の夜空の様子です。写っている星の数が全然違うことが分かります。このような画像から、夜空の明るさを数値化し、地域ごとの比較を行っています。例えば三重大学上浜キャンパス、 熊野市波田須での夜空の明るさはそれぞれ18.2、22.0 mag/arcsec2天頂付近の空の、星が存在しない背景の明るさを示すもの。この値が大きいほど、夜空は暗く、星が見えやすくなる。で、 本学での夜空は波田須の30倍以上明るいことがわかります。

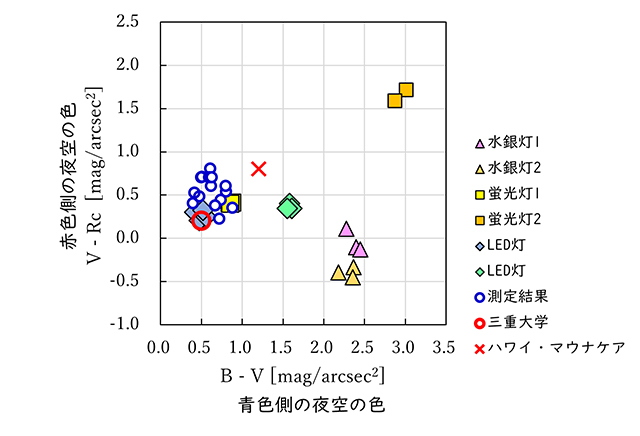

また、本学付近の夜空が明るいのは、もちろん街灯などの人工光の影響ですが、一口に街灯と言ってもさまざまな種類のものがあり、街灯の種類毎に波長特性が異なります。つまり街灯の色と夜空の色を比較すれば、どのような照明装置が光害に影響しているか推定することができそうです。図3はさまざまな人工光源の色とさまざまな場所での夜空の色を比較したものです。本学付近の夜空の色はLED灯の色と合致していることが分かります。このような波長特性やその時間変化をさまざまな地域で測定していくことで、地域の特性に応じた光害対応ができるのではないかと考えています。

図1 三重大学教育学部屋上の星空(R6.11.6)

図2 熊野市波田須神社前の星空(R6.11.3)