6環境・SDGs研究

日本紅斑熱とマダニの研究

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 13 気候変動に具体的な対策を

- 15 陸の豊かさも守ろう

<医学部附属病院 皮膚科>近藤 誠(講師)

三重県はリケッチアリケッチアは非運動性でグラム染色で陰性。1–4 µmの球状または桿体、あるいは連鎖状、繊維状の形状の病原体。増殖は宿主の血管内皮系の細胞内で行われ、宿主細胞の代謝低下時に増殖する。

という病原体が寄生しているマダニに咬まれると感染する日本紅斑熱という病気が多発する県です。数年前までは伊勢志摩地域のみに限定した病気でしたが、最近は紀南地域や多気町などに広がっています。

今までに行った研究は三重県のマダニ種の分布状況、病原体の寄生率が中心です。今は病原体を持ったマダニに刺されても感染しない場合もあるのか、マダニに刺されたときに発病前に感染した可能性があるか予測がつかないかについて研究しています。

私の研究とSDGsとの今後の展開を考えてみます。

1:温暖化や気候変動によるマダニ種の変化をさぐる。病原体をもつマダニの生息地から住民に注意喚起ができると思います。

2:猟友会の方と連絡を密にする。マダニは野生動物を吸血して運ばれ、生息域を拡大しています。シカとイノシシが主な対象動物です。これらの動物の生息域もマダニの分布に影響を与えます。ゆえに地域別の捕獲数や発見数を確認することが感染しやすい地域の推測に重要となります。

3:マダニは森林環境や里山の生態系と密接にかかわるため、森林管理・草刈りなどの環境整備を通じたリスク低減も重要と考えます。しかし自然共生の視点で自然の豊かさを守りつつ、生物の生態系をたもつことも大切です。病原体が寄生したマダニは極めてまれです。

危険なマダニの分布状況を把握する。自然の生態系を壊すような行為を過度に行わず住民に適切に伝える。つまり「感染症対策」だけでなく「環境保全」「持続可能な地域づくり」が重要と考えます。

医学部付属病院 皮膚科 講師 近藤誠(R3.8.11)

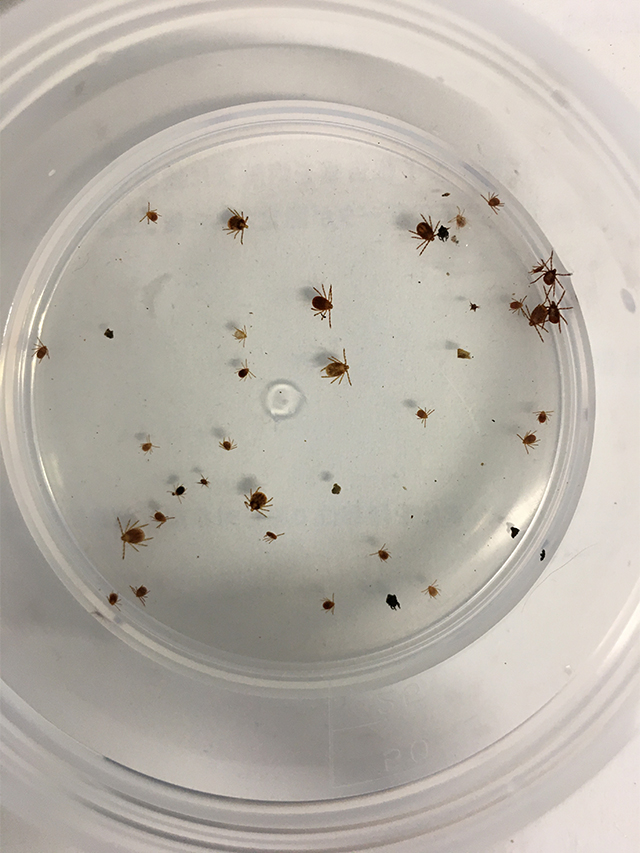

沢山のダニ(R3.8.25)

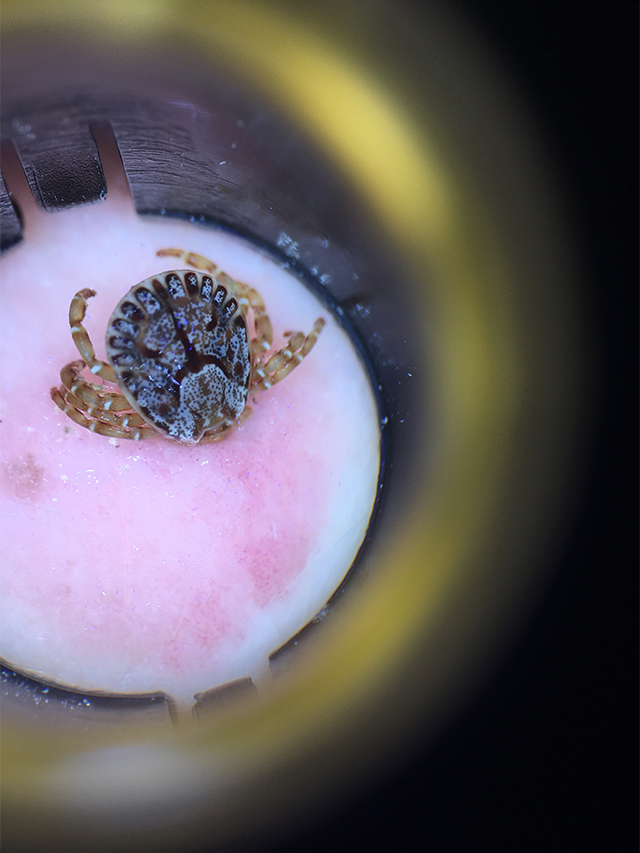

吸着した白いダニ(R4.11.24)

吸着した茶色いダニ(R4.12.8)