6環境・SDGs研究

みなさんは化学に対してどのようなイメージを持っているでしょうか

- 3 すべての人に健康と福祉を

- 4 質の高い教育をみんなに

- 7 エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

- 12 つくる責任つかう責任

<工学研究科 応用化学専攻>溝田 功(准教授)

化学という学問は科学のかなめともいえる重要な分野です。自然界そのものと言っても構いませんが、原子、分子あるいはそれらの集合体が作り出す物質群、化学はその物質群を分子レベルで捉える学問です。例えば、生命科学において重要な新薬の開発にも化学が大きな役割を果たしていますし、エレクトロニクスや情報・通信のテクノロジー開発にも高度な新素材・新機能物質を作り出すのに化学が鍵となっています。今回は「モノづくり」という観点から私たちの研究について紹介したいと思います。まず初めに極性転換反応について紹介します。

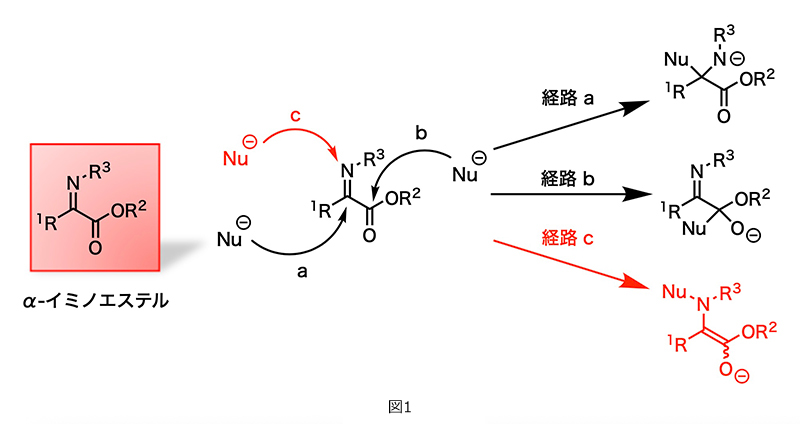

α-イミノエステルと呼ばれる化合物は、その名前にあるように分子内にエステル部位を有しています。これは電気陰性度の影響によって反応性の高い物質となっているため、α-アミノ酸前駆体として有機合成反応に汎用されています。一般的に、求電子試薬(電子不足な試薬)と求核試薬(電子豊富な試薬、Nuと表記)を反応させると電子不足な部分に付加反応が起こり、新しい結合が形成されます。これを求核付加反応と呼びます。α-イミノエステルを求核試薬と反応させると、求核付加はイミノ炭素(N=CのC)やエステル部位(C=OのC)で起こります(図1, 経路 aおよび b)。これは電気陰性度の影響のために起こる普通の反応といえます。一方、ごく稀にではありますが、イミノ窒素(N=CのN)が攻撃される反応が進行する場合があります(経路 c)。このような反応は分子の極性が逆転しなければ起こりえない反応であり、極性転換反応と呼ばれています。極性転換反応は従来の合成経路よりも効率的かつ合理的な反応経路の構築が可能で、有機合成において非常に重要な分野となっています。

この反応に注目し、私たちは非常に興味深く新しい反応を発見しました。

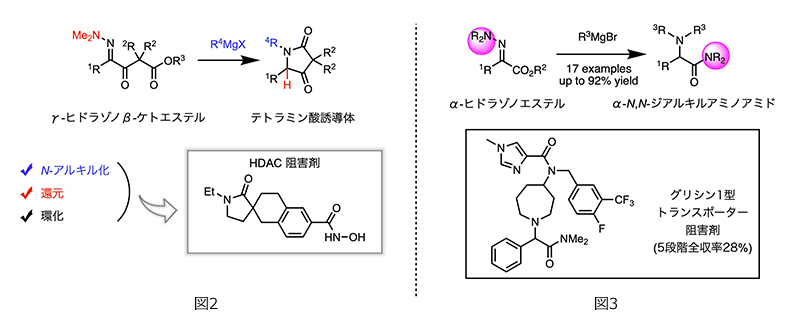

まず、γ-ヒドラゾノβ-ケトエステルと呼ばれる化合物を合成し、この化合物に対し極性転換反応を起こすと、反応後にさらに還元反応と環化反応が一挙に起こったテトラミン酸誘導体が得られることを発見しました。テトラミン酸は、多くの陸上および海洋生物から単離される細菌や真菌由来の代謝産物であり、抗菌薬、抗腫瘍薬等に組み込まれている化合物です。さらにこの反応を活用としてHDAC阻害剤の合成にも成功しました。(図2)

また、私たちはα-ヒドラゾノエステルと呼ばれる新たな化合物も合成し、極性転換反応を起こすと窒素上の置換基の分子内移動を伴った新しい反応が起こることを発見しました。そしてこの反応を鍵反応とするグリシン1型トランスポーター阻害剤を合成することにも成功しました。(図3)

このように次世代のための物質科学や生命科学の基礎として、化学がますます重要になっています。一方で、公害、薬害、環境問題などの社会的問題によって、化学技術や産業・工業に対して暗いイメージを持っている人が多いのも事実です。しかし、このイメージは、化学自身のものではなく、化学を利用する「人」の側に根ざしたものです。化学を利用する以上、人は無知・無責任であってはなりません。化学は、不幸にして発生したこれらの問題を解決する力も備えていることを強調したいと思います。

参考文献

- 天然有機化合物の合成戦略、鈴木啓介著、岩波書店