6環境・SDGs研究

ウシの息づかいから、地球の未来を考える

~生体センシングで目指す「三方よし」の畜産~

- 2 飢餓をゼロ

- 9 産業と技術革新の基盤をつくろう

- 13 気候変動に具体的な対策を

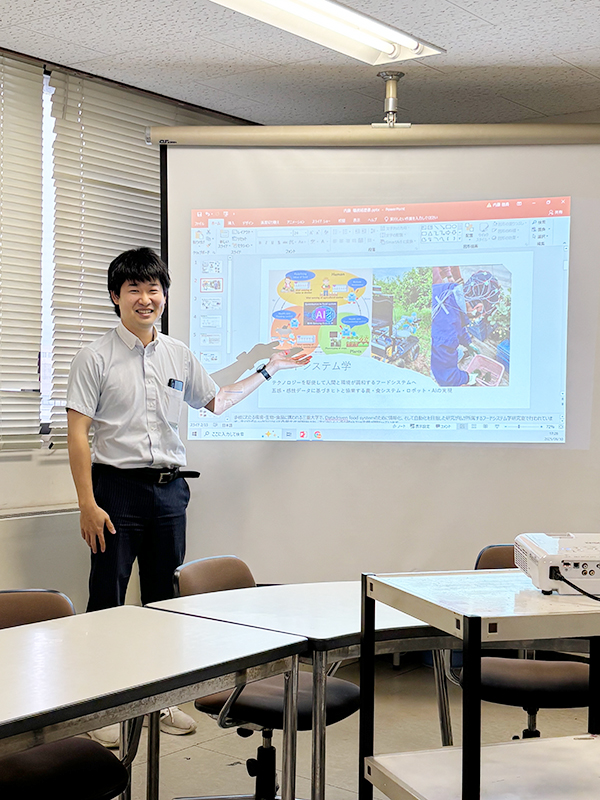

<生物資源学研究科 共生環境学専攻>内藤 啓貴(助教)

皆さんは、ウシが地球温暖化と関係していることをご存じですか?実はウシのげっぷには「メタンガス」という温室効果ガスが含まれており、地球温暖化の一因となっています。畜産業から排出されるメタンは、温室効果ガス全体の中でも無視できない量を占めており、その削減が世界的な課題になっています。

一方で、ウシは私たちの暮らしに欠かせない存在です。だからこそ、「ウシを育てながら地球環境を守る」という、一見矛盾するような目標をどう実現するかが問われています。

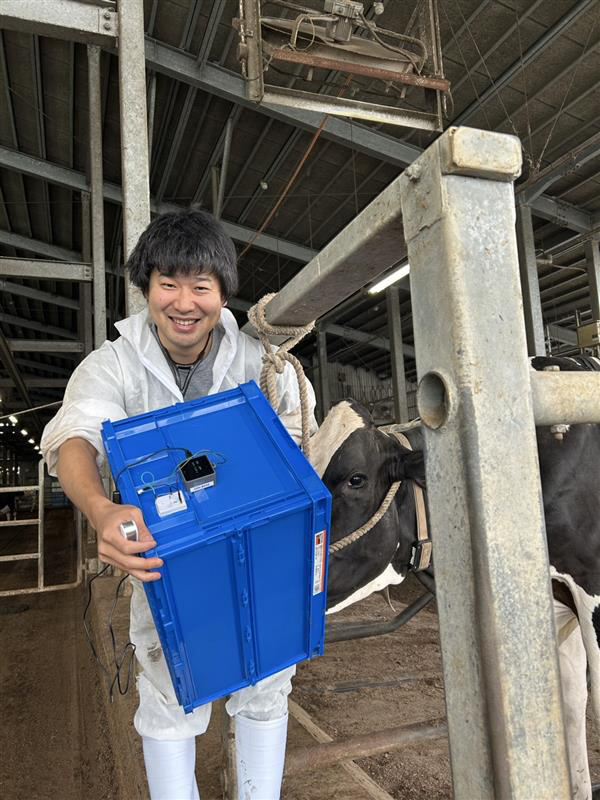

本学では、そんな課題に取り組むため、ウシの呼吸やげっぷ(正式には「曖気」)をリアルタイムで観察できるセンシング技術の開発が進められています。センサーを使ってウシの呼吸、心拍、体温、さらにはメタン排出の兆候まで捉えることで、ウシの体調やストレスの状態を「見える化」し、より良い飼育環境の設計や改善につなげることが目指されています。

「測るだけで、環境に優しくなるの?」と思うかもしれません。でも、実はそこに大きな意味があります。ウシのメタン排出量は、消化の状態やストレス、運動量、飼料の内容など、さまざまな要因と関係しています。つまり、排出が増えるタイミングや原因が分かれば、それを防ぐ行動や環境づくりができるようになるのです。

たとえば、暑さや不快な環境によってストレスがたまると、消化が乱れ、メタン排出が増えることがあります。逆に、落ち着いた環境で健康に過ごしているときには、排出量は少なくなる傾向があります。こうした変化をリアルタイムで捉えられれば、ウシの快適さを保ちつつ、地球への負荷を減らす飼育方法を科学的に組み立てることができます。

この研究では、腕時計のようにウシの体につける「ピエゾフィルムセンサ機械的な力や振動を電気信号に変換する薄型のセンサのこと。 」や、離れた場所からでも体の動きを捉える「ドップラレーダ」といった技術を活用して、呼吸とげっぷを同時に測る新しい方法が作られています。こうした技術は、牛舎の中だけでなく、放牧地などの屋外環境でも活躍できるように工夫されています。さらに、計測データには呼吸やげっぷ以外にも、ウシの行動やストレスなど、多くの情報が詰まっています。それらをAI(人工知能)で解析することで、「元気なとき」「不調の兆しがあるとき」といったウシの状態をいち早く見つけることも可能になります。こうした技術の活用によって、ウシの健康を守りながら、無駄を省き、温室効果ガスを減らすことにもつながっていきます。

私たちが目指しているのは、「ウシ・人・地球」の三者がともに幸せになれる畜産です。生産性を上げながら、動物の福祉や地球環境への優しさも大切にする。そんな未来の「三方よし」の畜産の形を、本学から発信していきたいと考えています。

皆さんも、自分の身の回りにある「環境」とのつながりを是非とも探してみてください。未来を変えるヒントは、意外と身近なところにあるかもしれません。