9第三者評価

第三者評価 中部電力株式会社

令和7年9月16日、中部電力株式会社から経営戦略本部CSR推進グループ、環境・立地部 環境グループ、地域共生三重グループの7名の方々から「三重大学環境・SDGs報告書2025」に対する意見を伺いました。

「三重大学環境・SDGs報告書2025」に対する中部電力からの第三者意見

<全般事項>

「表紙」

昨年度と大きく変わったと思います。今年度は、活動内容に関する写真の掲載があり大変興味深いものと感じました。

各コンテンツを代表する取り組みの写真が用いられており、視覚的に分かりやすく、中身を読んでみたいと思わせる表紙だと思いました。

「構成」

環境・SDGs基本方針における4つの取り組み(教育・研究・社会貢献・業務運営)をベースに構成を組み立てると、各活動がどの取り組みに該当しているのかが分かりやすくなると思いました。

- 回答

- 報告書の構成と方針の構成を合わせるという思考は無かったので、来年度以降の課題として検討致します。

一部動画を挿入しており、分かりやすく訴求力が高まる効果が期待できると考えます。静止画よりも、可能であれば、動画も活用することで、閲覧者の理解も進むため、今後もコンテンツによっては、活用を検討してはいかがでしょうか。

- 回答

- 動画の本数を増やす提案について、数年前には動画を多用したことがありましたが、Web容量が多くなり学内サーバーに負担が多くなることで、最小の動画としておりました。再度、動画の効果を考え、動画を増やす前提で来年度以降の課題として検討致します。

報告書と言う位置づけなのでやむを得ないと思いますが、事実の報告と執筆者の主観でまとめられているものが多いと感じました。活動には必ず目的があり、参加者へ期待する部分もあると思うので、今後は、参加者の生の意見も代表例として記載し、目的に叶った内容であったか振り返るような内容を増やしてはいかがでしょうか。

- 回答

- 各記事の活動には、目的が全てあると思います。ご提案の通り、各目的を記載することが望ましいと思います。

本文のところに、詳細を説明するための外部リンクが設定されていましたが、適切で良いと思います。(たくさんありすぎるとかえって読みづらいため)

各章のトップページでその章の概要について、簡単な説明があると各コンテンツの理解度が上がると思いました。(特にスマートキャンパスなどはタイトルだけで内容が分かりにくいため)また、上部の見出しのタイトルについて、章の数字だけでなく、「第〇章」と統一した方が分かりやすいと思います。

- 回答

- 章の概要説明の追加提案について、学内では解説が不要と思っていても、学外の方々に読んでいただくには、章の概要があった方が良くなると思います。来年度以降に参考にさせて頂きます。

全体の内容をPDF化し、ダウンロードできると良いと思いました。

- 回答

- PDF化について、以前検討したことがありましたが、PDF化する労力が多く断念をしております。再度検討致します。

<個別事項>

第1章 三重大学の概要

「編集後記」

編集の責任者である丸山センター長のメッセージにおいて、制作の背景や込めた想いなどを語られており、読み手の理解がより進むと思い良いと思います

上記のとおり、素晴らしい内容であるため、編集後記ではなく、冒頭のメッセージとして記載することで、報告書の全体像や概要として読み手の理解により役立つとともに、熱い想いやリーダーシップをより訴求することができると思いました。

- 回答

- 紙面作成をイメージしていたため編集後記という名称にしていますが、最初に読んでいただくことで、報告書で伝えたいことが説明できると思います。ご提案を参考に改善を行いたいと思います。

「メンバー一覧」

報告書の作成に多くの学生が参加しており、取り組みだけでなく、情報発信にも携わることで、具体的な情報・生の声が記載できており、良いと思います。

第2章 特集

「全般について」

今年度の新規または進化した取り組み(今年度のトピック)であり、活動を前進させている姿勢・成果が大変素晴らしいと思います。

報告書とは関係ないかもしれませんが、「環境ISO学生委員会」から「Eco Green Campus学生委員会」へ名を変え、積極的な活動の展開について大いに期待しています。

今年度のトピックであるという旨を章のトップページで文字化することや、環境・SDGs基本方針における4つの取り組み(教育・研究・社会貢献・業務運営)のどの取り組みに紐づくものかと明示すると、より効果的な見せ方ができるかと思いました。

- 回答

- 章のトップページでの文字化(説明)をする提案および環境・SDGS方針との整合に関して、今後示せるように検討致します。

「特集1 大学の活動」

参加形式を学生が参加しやすいものに変更したことを冒頭で述べられ、工夫点が読み取りやすく良かったです。写真の掲載も多く、開催の様子がよく伝わってきました。

目的が「学生の環境問題の理解、学習意欲を高める」ことであることから、参加学生の声や感想が載っているとより良いと思いました。

- 回答

- 参加学生のコメントの掲載提案について、参加者のコメントと合わせて、協力いただきました企業のコメントなども、掲載できるように次回構成を検討致します。

「特集2 大学の取り組み」

「再生可能エネルギーの積極的な導入検討(PPA事業などによる太陽光発電設備導入計画)」におけるキャンパスの見取り図中の文字が見えず、どこでカーポートが設置されるのかイメージしづらいため、見取り図は簡略化等とする工夫をされるとより良いと思います。

- 回答

- 見取り図の簡略化の提案について、ご指摘の通りだと思います。本文に加えて、図表に関しても読みやすいものへの工夫を今後配慮したいと思います。

第3章 環境・SDGsコミュニケーション

「全般について」

各団体の活動が具体的に写真とともに紹介されていて分かりやすく、実際に活動している学生の姿も写っている点も好印象です。

「Eco Green Campus学生委員会」

<リ・リパック回収>の記載について、40%以下になると環境負荷の方が大きくなると記載をするならば、回収個数実績だけでなく回収率も記載があると良いと思います。

<エコキャップ回収・譲渡>について、燃焼時に発生するCO₂量の具体的な計算方法等は参考として記載した方が、意義についての記述部分をより目立たせることができると思います。

- 回答

- リ・リパックのデータの見せ方について、学生に伝えたいと思います。また、プラスチック(エコキャップ)の炭素含有量などを示し、焼却時の放出量とその計算方法に関しても、学生に伝えたいと思います。

「ノウフク!~農と福祉でつなぐ持続可能な地域社会~」

「学生一人ひとりが福祉や社会のつながりについて主体的に考え、行動する場となっている」とのことですが、その主旨が達成されているか記事からは分かりづらいため、できるだけ参加した学生のコメント(生の声)を記載すると良いと思います。

- 回答

- 学生活動の目標に対する達成の状況など掲載できるように学生にアドバイスをしたいと思います。

「附属学校の活動」全般について

附属学校の各ステージに合わせて、SDGs等を身近に感じ、体感することができるような効果的な施策を展開していることが伝わる内容だったと思います。

第4章 スマートキャンパス

「キャンパス整備計画」

「省エネルギー配慮事項」がより目立つ工夫をされると、コンテンツの訴求力が上がると思います。

- 回答

- 具体的な省エネルギーの配慮事項を表記するなど工夫をするように致します。

「学生・教職員の環境活動の見える化「MIEUポイント」」

学生や教職員が、自身の取り組みを通じて報酬を得ることで、環境活動に貢献していることを実感でき、能動的に活動を続けることができる施策だと感じました。また、学生に限定せず、教職員も対等な立場で活動に参加することができることが良い特徴だと思いました。

平成24年から大学独自の取り組みとして「MIEUポイント」を実践しているとのことですが、どのくらいの実績があるのか、どのくらい浸透しているのか、何か数値的なもので表現できると良いと思います。

- 回答

- コロナ以前までは、MIEUポイントの実績などグラフ化して掲載をしていましたので、今後も以前の様なデータの開示をするのか前向きに検討致します。

第5章 環境・SDGs教育

「令和7年度共通教育オンデマンド授業」

今年度から「科学的地域環境概論Ⅰ」を学部新入生の必修科目に位置づけされたということで、貴学の教育の特色として素晴らしいと思います。

授業内容について、ビデオ講義(Webサイトで公開との記載があったため)や理解度確認試験を添付することができれば、より具体性が増すのではないかと思いました。

- 回答

- ビデオ講義は授業で用いるため、動画であっても公開は難しいと思いますが、例えば、「学長からのメッセージ動画や、地球環境センター長の解説」など、公開できる部分があるのか検討致します。

「地球環境センター開講・関連科目」

授業の一部を英語化することの目的や狙いを教えてください。

- 回答

- 本学では、国際化への取り組みとして、外国語で⾏われている講義の⽐率を向上させることを⽬標しています。その一環として、一部英語による授業を開講しました。

第6章 環境・SDGs研究

「全般について」

環境問題について、人文学部等、さまざまな研究分野からアプローチされている点について、非常に興味深く拝読させていただきました。

章のトップページに各研究の紹介者である教授の氏名や専攻等の記載があるとより分かりやすいと思いました。

- 回答

- 研究の章の研修者紹介について、掲載をする方向で来年度以降の課題として検討致します。

「三重県内の公害の把握と分析」

我々の日常生活から発生している光が生物に及ぼしていること自体知らない現状があり、その影響がどの程度のものかを知ったうえで、対策を考えていく良い機会になると思いました。また、気候変動対策の1つである太陽光パネルによる太陽光の反射が、人々の生活に影響を与えていることも知られており、気候変動対策と生物多様性の両立に向けた研究も進んでいくと良いと思いました。

「さまざまな社会課題に取り組むソーシャルビジネスに関する研究」

サードセクターが、補助金等に頼りきることなく、自走して事業を行えるようにビジネスの視点を取り入れ、持続的に事業が行えるようにしていく取り組みは、持続可能な社会の実現に欠かせない取り組みだと思いました。

第7章 環境関連の取り組みと評価

「地球温暖化防止活動」

デコ活のお願いをした事実は分かりましたが、どのくらい実施されているのか評価をし、その結果と今後に向けての方向性や改善等を記載すると良いと思います。

- 回答

- エコキーパーの活動成果について、報告する内容を踏まえて来年度には活動の記録を残して報告できるよう検討致します。

「省エネルギー体制と対策」

エコキーパーの活動実績とその効果について、可能ならば記載してはいかがでしょうか。

- 回答

- エコキーパーの活動成果について、報告する内容を踏まえて来年度には活動の記録を残して報告できるよう検討致します。

「ステークホルダーエンゲージメント(関与・取り込み)の状況」

方針、マニュアルに沿い実施、情報開示されている点が素晴らしいと思います。

特定したニーズや期待が、どのように環境課題への取り組み状況に活かされているのかも合わせて記載されると、より納得感のある報告となると思いました。

- 回答

- 特に環境に関する課題への取り組みも紹介できるように来年度以降、掲載内容を検討致します。

第8章 マネジメントシステム

「全般について」

数値が多い中でも、グラフやイラストを使うことで、読みやすさに配慮した内容となっていたと思います。

各コンテンツの並びを工夫すると、より読者の理解が深まるとともに、章の訴求力が上がると思いました。

例えば、冒頭に「持続可能な社会の実現に向けた事業者の事業戦略」(考え方、方針)⇒「環境・SDGsマネジメントシステムの概要」、「令和6年度 環境・SDGsマネジメントシステムの状況」など(取り組み)⇒「環境目的・目標および具体的取り組みの達成度と関連するSDGs」など(結果)

- 回答

- 読者をイメージした章の構成について、来年度以降に記事の順番を見直し全体の訴求力を高める工夫を検討致します。

「環境目標の達成状況 経年変化比較」

目標未達成項目の要因分析や改善に向けた検討状況等(PDCAサイクル)が記載されていると、課題と対応策が把握でき、より具体性のある報告書になると思いました。状況に活かされているのかも合わせて記載されると、より納得感のある報告となると思いました。

- 回答

- 目標の達成・未達成に関しては要因分析していますが、学外に公表すべき事項ではないという判断を今はしております。なお、公開しても良い情報に精査する工夫は来年度以降の課題として検討致します。

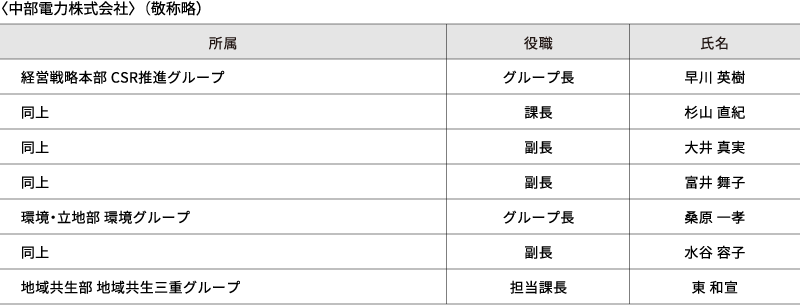

評価者一覧