3環境・SDGsコミュニケーション

附属小学校の取り組み

- 4 質の高い教育をみんなに

- 9 産業と技術革新の基盤をつくろう

- 11 住み続けられるまちづくりを

- 13 気候変動に具体的な対策を

- 14 海の豊かさを守ろう

- 15 陸の豊かさも守ろう

小学校では、「気候に関する災害や自然災害が起きたときに、対応したり立ち直ったりできるような力をそなえる」という達成目標のもと、河川防災教育を進めています。データサイエンスの視点も取り入れ、ドローンやVR、プログラミングを活用しながら教科横断的に探究する5年生の授業を紹介します。

実際の自然現象からスタートする学び

令和3年9月に上陸し、三重県を通過した台風14号で雲出川が増水しました。増水した川と普段の川の様子と比べると、子どもたちから「大雨が降ったとき、川の水がにごるのはどうしてだろうか」という問いが生まれました。ここが探究のスタートです。

「川の水がにごるのは、土がけずれて、運ばれてくるから」と予想した子どもたちは、その予想を確かめるために、砂場で雲出川を模した実験を自分たちで計画しました。

図1 増水した雲出川(R3.9.18)

図2 流水実験を行う子ども(R3.10.5)

ドローンとVRを活用した調査

モデル実験では、流れる水の働きによる「浸食、運搬、堆積」の作用がみられました。「実際の雲出川でも、同じような働きが見られるのだろうか」という問いが生まれた子どもたちは、ドローンで撮影した360度VR映像を活用し、上流から下流までの調査を行いました。

このドローン映像は、YouTubeチャンネルで閲覧することができます。源流から河口部までさまざまな地点で撮影した計60本の動画は、学習支援サイト「津市e-Learningポータル」にも整理されており、津市の2万人の小中学生がアクセスできるデータベースとなっています。

図3 VR映像で調査を行う子ども(R3.10.12)

図4 ドローン映像のデータベース

データサイエンスの視点から

次に、子どもたちはドローンによる調査とモデル実験で水が氾濫した経験から、「雲出川では、どのように洪水を防いでいるのか」という問いをもちました。そこで、国土交通省から、100年に1度の大雨が降ったときの洪水シミュレーションデータを提供していただきました。

すると、シミュレーション結果から分かったことは、実際に洪水が想定されている場所が、子どもたちが予想していなかった場所だったのです。そこは、右岸の堤防だけ低くなっていました。これは「無堤部」といい、あえて堤防が築かれていない場所でした。

子ども自らフィールドワークへ

子どもたちは、無堤部がいったいどうなっているのかが気になってきました。そこで、さっそく津市役所に行き、自治会長の方を紹介していただきました。そして、休日に現地でインタビュー調査を行いました。すると、ドローン映像だけでは分からなかった事実を、たくさん発見することができました。また、国土交通省の方にも出前授業に来ていただき、流域治水について教えていただきました。

図6 調査結果をクラスで共有(R3.11.4)

図7 国交省による出前授業(R3.11.5)

実社会に生かせる問題解決の力の育成をめざして

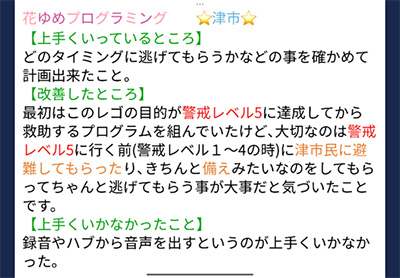

出前授業を通して、「実際に台風が近づいてきたとき、河川管理者やダムの管理者、自治体、住民などはどのように行動しているのか」という問いが生まれました。そして、それぞれの役割に分かれてLEGOでプログラムを組みながらものづくりを行うことで、「水害から人々の命を守る」ことをテーマにした防災行動計画を再現することができました。

図8 レゴで作成した避難誘導車(R4.3.8)

図9 避難について考える子ども(R4.3.9)